舌苔とは?口臭の原因と正しい除去方法・予防法を歯科医が解説

舌苔とは?口臭の原因となる白い汚れの正体

鏡で舌を見たとき、白っぽい苔のようなものが付着していることに気づいたことはありませんか?これは「舌苔(ぜったい)」と呼ばれるもので、口臭の主な原因となっています。

舌苔は、口腔内の細菌や食べかす、剥がれ落ちた粘膜の上皮、唾液の成分などが舌に付着してできた白い苔状のかたまりです。特に舌の表面には「舌乳頭」という細かい突起があり、ここに汚れがたまりやすく細菌のすみかになっています。

口臭の原因の約6割は、この舌苔が原因だと言われています。舌苔に含まれる細菌が食べかすや剥がれた細胞を分解する際に、硫化水素やメチルメルカプタンといった悪臭を放つ揮発性硫黄化合物を発生させるのです。

さらに、舌苔は口臭だけでなく、歯周病の進行や味覚障害の原因にもなることがわかっています。高齢者の場合は、舌苔が誤嚥性肺炎のリスクを高めることもあります。

私は歯科医師として多くの患者さんの口腔内を診てきましたが、舌苔のケアは意外と見落とされがちです。歯のケアに比べると後回しにされやすい舌のケアですが、口腔健康全体を考えると非常に重要なポイントなのです。

舌苔が増える7つの原因とメカニズム

舌苔が増える主な原因は、唾液の減少です。唾液には自浄作用があり、口腔内の汚れを洗い流す役割を担っています。では、なぜ唾液が減少するのでしょうか?

唾液の分泌量が減少する原因は実に様々です。日常生活の中で知らず知らずのうちに舌苔を増やしてしまう要因を理解しておきましょう。

1. 加齢による影響

年齢を重ねると、唾液腺の機能が低下し、唾液の分泌量が自然と減少します。これにより口腔内の自浄作用が弱まり、舌苔が増加しやすくなります。

特に60歳を過ぎると唾液分泌量は若い頃の半分程度になることもあり、高齢者に舌苔が多く見られるのはこのためです。定期的な舌ケアがより重要になってきます。

2. 口呼吸の習慣

鼻ではなく口で呼吸する習慣がある方は、口腔内が乾燥しやすくなります。マスク着用時に息苦しさから口呼吸になりがちな方も多いですね。

口呼吸は口腔内の湿度を下げ、唾液の蒸発を促進します。その結果、舌苔が増えやすい環境が作られてしまうのです。鼻呼吸を意識することも舌苔予防の一つと言えるでしょう。

3. ストレスと緊張

過度なストレスや緊張状態が続くと、自律神経のバランスが崩れ、唾液の分泌が抑制されます。現代社会では避けられない要素ですが、リラックスする時間を意識的に作ることが大切です。

ストレスによる唾液減少は一時的なものですが、長期間続くと慢性的な口腔乾燥を引き起こし、舌苔の増加につながります。

4. 水分摂取不足

十分な水分を摂取していないと、体全体の水分バランスが崩れ、唾液の分泌も減少します。特に高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な水分補給が必要です。

日中こまめに水分を摂ることで、口腔内の潤いを保ち、舌苔の付着を防ぐことができます。目安としては、1日1.5〜2リットルの水分摂取が理想的です。

5. 咀嚼不足

食事の際にしっかり咀嚼しないと、唾液の分泌が十分に促されません。現代の食生活では柔らかい食べ物が増え、咀嚼回数が減少傾向にあります。

よく噛むことは唾液の分泌を促すだけでなく、舌の動きによって舌表面の汚れを物理的に除去する効果もあります。一口30回を目安に、しっかり噛む習慣をつけましょう。

6. 妊娠によるホルモンバランスの変化

妊娠中はホルモンバランスの変化により、唾液の性質や量が変わることがあります。つわりで食事が取りにくい時期は特に口腔ケアが難しくなりがちです。

妊娠中は口腔内の環境が変化しやすいため、より丁寧な口腔ケアを心がけることが大切です。無理のない範囲で舌ケアも取り入れましょう。

7. 薬の副作用

抗ヒスタミン薬、抗うつ薬、降圧剤など、多くの薬には口腔乾燥の副作用があります。長期間の抗生物質服用後にも舌苔が増えることがあります。

薬を服用している場合は、口腔乾燥の副作用について医師や薬剤師に相談し、必要に応じて対策を講じることが重要です。自己判断で服薬を中止することは避けましょう。

舌苔の効果的な除去方法──基本の舌磨き

舌苔を除去する最も基本的な方法は「舌磨き」です。しかし、ただ磨けばいいというわけではありません。正しい方法で行わないと、舌を傷つけたり、かえって細菌を増やしたりする恐れがあります。

舌磨きを始める前に知っておくべきポイントと、効果的な舌磨きの方法を解説します。

舌磨きの頻度と注意点

舌磨きは、毎日1回行うのが適切です。朝起きた直後に行うのが最も効果的です。なぜなら、睡眠中は唾液の分泌が減少し、舌苔が最も多く付着している状態だからです。

ただし、やりすぎは禁物です。舌は非常に繊細な組織で、強くこすりすぎると舌の表面を傷つけ、かえって細菌が増殖しやすい環境を作ってしまいます。1日1回、優しく行うことを心がけましょう。

舌磨き用具の種類と選び方

舌磨き用具には主に以下の4種類があります。それぞれ特徴が異なるので、自分に合ったものを選びましょう。

- ブラシ型:柔らかい毛先で舌苔を浮かせて除去します。初心者にも使いやすいタイプです。

- ヘラ型:平らな面で舌苔をかき出します。シンプルな構造で使いやすいですが、慣れが必要です。

- スクレーパー型:刃のような形状で舌苔を効率よく除去できます。使い方に注意が必要です。

- スプーン型:スプーンの裏側で優しく舌苔を取り除きます。舌を傷つけにくい形状です。

初めて舌磨きを行う方には、舌を傷つけにくいブラシ型やスプーン型がおすすめです。慣れてきたら、より効果的にスクレーパー型を使用するのもよいでしょう。

正しい舌苔の取り方と手順

舌磨きの基本的な手順は以下の通りです。鏡を見ながら行うと、より効果的に舌苔を除去できます。

- 舌を軽く前に出します。無理に伸ばす必要はありません。

- 舌磨き用具を舌の奥(舌苔が最も多い部分)に軽く当てます。

- 優しく前方に向かってかき出すように動かします。強くこすらないよう注意しましょう。

- 1回ごとに用具を水で洗い流し、舌苔を取り除きます。

- これを3〜5回程度繰り返します。

- 最後に水でよくうがいをして、口の中の舌苔を洗い流します。

初めて行う場合は、1ヶ所につき2〜3回程度にとどめましょう。舌苔が多く付着している場合でも、一度に全て取り除こうとせず、数日かけて少しずつ除去するのがコツです。

舌苔が乾燥している場合の対処法

舌苔が乾燥して硬くなっている場合は、そのまま磨くと舌を傷つける恐れがあります。そのような場合は、保湿剤を使用するか、少量の水で湿らせてから舌磨きを行いましょう。

市販の口腔保湿ジェルを使用すると、舌苔を柔らかくしながら除去できるので効果的です。特に高齢者や口腔乾燥が気になる方におすすめです。

自宅でできる舌苔除去の7つの対策

舌ブラシなどの専用道具がなくても、自宅にあるもので舌苔を効果的に除去する方法があります。ここでは、日常生活に取り入れやすい7つの対策をご紹介します。

これらの方法は専用道具がなくても実践できますが、それぞれ特性が異なります。自分に合った方法を見つけて、継続的に行うことが大切です。

1. ガーゼや綿棒を活用した優しい清掃法

家庭にあるガーゼや綿棒を使って、舌苔を優しく除去することができます。特に舌が敏感な方や、初めて舌ケアを行う方におすすめの方法です。

ガーゼを使う場合は、清潔なガーゼを指に巻き付け、水で軽く湿らせてから舌の上を優しくなでるように拭います。綿棒の場合は、水で湿らせた綿棒で舌の表面を優しく拭き取ります。

どちらの方法も、強くこすらず、舌の奥から前に向かって動かすのがポイントです。使用後のガーゼや綿棒は必ず捨て、再利用しないようにしましょう。

2. 重曹を使った自然な舌クリーニング

重曹には自然な抗菌作用があり、舌苔の除去に効果的です。使い方は非常に簡単で、少量の重曹を水で溶かしてペースト状にし、それを舌に塗布して優しくマッサージした後、水でよくすすぎます。

重曹の適量は小さじ1/4程度で、水は数滴加える程度です。あまり水分が多いと効果が薄れてしまいます。週に1〜2回程度の使用が適切です。

ただし、舌に傷がある場合は刺激を感じることがあるので使用を控えましょう。また、毎日の使用は舌の表面を傷める可能性があるので注意が必要です。

3. はちみつの抗菌パワーを活用

はちみつには自然な抗菌作用があり、舌苔の原因となる細菌の増殖を抑える効果があります。小さじ1杯程度のはちみつを舌に塗り、数分間そのままにした後、水でよくすすぎます。

はちみつの効果を高めるには、マヌカハニーなど抗菌作用の強いものを選ぶとよいでしょう。ただし、1歳未満の乳児には与えないよう注意してください。

朝食前に行うと効果的ですが、糖分を含むため、使用後は必ず水でよくすすぎ、可能であれば歯磨きも行いましょう。

4. キウイフルーツやパイナップルの酵素効果

キウイフルーツやパイナップルに含まれる酵素(アクチニジンやブロメライン)には、タンパク質を分解する作用があります。舌苔はタンパク質を多く含むため、これらの果物を食べることで舌苔の除去を助ける効果が期待できます。

生のキウイフルーツやパイナップルを食べる際に、果肉を舌の上で少し転がすようにすると、酵素が舌苔に直接作用します。その後、水でよくすすぐと効果的です。

ただし、これらの果物は酸性が強いため、食べた直後に歯を磨くと歯のエナメル質を傷める可能性があります。食後30分程度経ってから歯磨きをするようにしましょう。

5. 乳酸菌で口内環境を整える

ヨーグルトなどの乳酸菌食品は、口腔内の細菌バランスを整える効果があります。悪玉菌の増殖を抑え、結果として舌苔の減少につながる可能性があります。

無糖のプレーンヨーグルトを1日一食分取り入れるだけでも効果が期待できます。特に就寝前に摂取すると、夜間の細菌増殖を抑える効果があります。

また、乳酸菌サプリメントも選択肢の一つですが、継続的な摂取が重要です。一時的な摂取では効果が限定的なので、習慣として取り入れることをおすすめします。

6. 口臭ケア用タブレットの活用

市販の口臭ケア用タブレットには、舌苔の原因となる細菌の増殖を抑える成分が含まれているものがあります。特に亜鉛配合のものは、揮発性硫黄化合物の生成を抑制する効果があります。

タブレットを舐めることで唾液の分泌も促進され、口腔内の自浄作用が高まるメリットもあります。外出先でも手軽に使えるのが利点です。

ただし、タブレットだけで舌苔を完全に除去することは難しいので、他の方法と組み合わせて使用するのが効果的です。

7. 唾液分泌を促進する対策

唾液には自浄作用があり、舌苔の付着を防ぐ重要な役割を果たします。唾液の分泌を促進することで、舌苔の予防と除去に効果があります。

唾液分泌を促進する方法としては、以下のようなものがあります:

- よく噛む食品(硬い野菜、ナッツ類など)を積極的に摂取する

- ガムを噛む(キシリトール配合のものがおすすめ)

- 唾液腺マッサージを行う

- 水分を十分に摂取する

- 口の体操や舌の運動を行う

特に唾液腺マッサージは効果的です。耳の前、あごの下、舌の下の唾液腺を指で優しく円を描くようにマッサージすると、唾液の分泌が促進されます。

舌苔と全身疾患の関係性

舌苔は単なる口腔内の問題だけではなく、全身の健康状態を反映することがあります。東洋医学では古くから舌診として舌の状態から体調を診断してきました。現代医学でも、舌苔と全身疾患の関連性が研究されています。

舌苔の状態から考えられる健康リスクと、注意すべきポイントについて解説します。

舌苔と消化器系疾患の関連

舌苔の状態は消化器系の健康状態と関連していることがあります。特に厚い舌苔は、消化不良や胃腸の不調のサインである可能性があります。

ただし、舌苔が消化器疾患の直接的な原因ではなく、消化器疾患によって食欲不振となり食事の摂取量が減少することで、口腔内の自浄作用が弱まった結果として舌苔が増加するという二次的な関係であることが多いです。

消化器系の不調と舌苔の増加が同時に見られる場合は、医師や歯科医師に相談することをおすすめします。

口腔がんリスクとの関連性

研究によると、舌苔に含まれる細菌がアセトアルデヒドを産生することが確認されています。アセトアルデヒドは口腔がんや咽頭がんの原因となる可能性が指摘されている物質です。

岡山大学の研究では、「舌苔の付着面積が大きい人は、付着面積が小さい人に比べ、口の中のアセトアルデヒド濃度が高くなる」ことが明らかにされています。

世界保健機構によれば、アセトアルデヒドは低濃度であっても長期間の暴露は発がんリスクがあるとされています。舌清掃を行うと口の中のアセトアルデヒド濃度が減少することも確認されており、舌苔の適切なケアは口腔がん予防の観点からも重要と言えるでしょう。

誤嚥性肺炎予防としての舌ケア

特に高齢者にとって、舌苔のケアは誤嚥性肺炎の予防につながる重要な取り組みです。舌苔に含まれる細菌が気道に入ると、肺炎を引き起こす原因となる可能性があります。

高齢者は唾液の分泌量が減少しがちで舌苔が増えやすい上に、嚥下機能も低下していることが多いため、誤嚥のリスクが高まります。日常的な舌ケアは、口腔内細菌の減少につながり、誤嚥性肺炎のリスク低減に効果があります。

介護が必要な高齢者の場合は、介護者による適切な口腔ケア(舌ケアを含む)が特に重要です。専門的な指導を受けながら行うことをおすすめします。

舌苔ケアの継続のコツと専門的ケア

舌苔ケアは一度だけでなく、継続することが重要です。しかし、なかなか習慣化できないという方も多いでしょう。ここでは、舌ケアを継続するためのコツと、歯科医院での専門的なケアについてお伝えします。

適切なケアを継続することで、口臭の改善だけでなく、口腔内の健康維持にもつながります。

日常的な舌ケアを習慣化するコツ

舌ケアを継続するためには、日常のルーティンに組み込むことが効果的です。以下のようなコツを試してみてください。

- 朝の歯磨きの後に必ず舌ケアを行う習慣をつける

- 舌ケア用具を歯ブラシと一緒に目につく場所に置いておく

- スマートフォンのリマインダー機能を活用する

- カレンダーやチェックリストで実施状況を記録する

- 家族や友人と一緒に取り組む

また、舌ケアの効果を実感することも継続のモチベーションになります。舌ケアを始める前と後で、舌の状態や口臭の変化を確認してみましょう。

最初は「今日は舌ケアをしよう」と意識する必要がありますが、21日間続けると習慣化すると言われています。無理なく続けられる方法を見つけることが大切です。

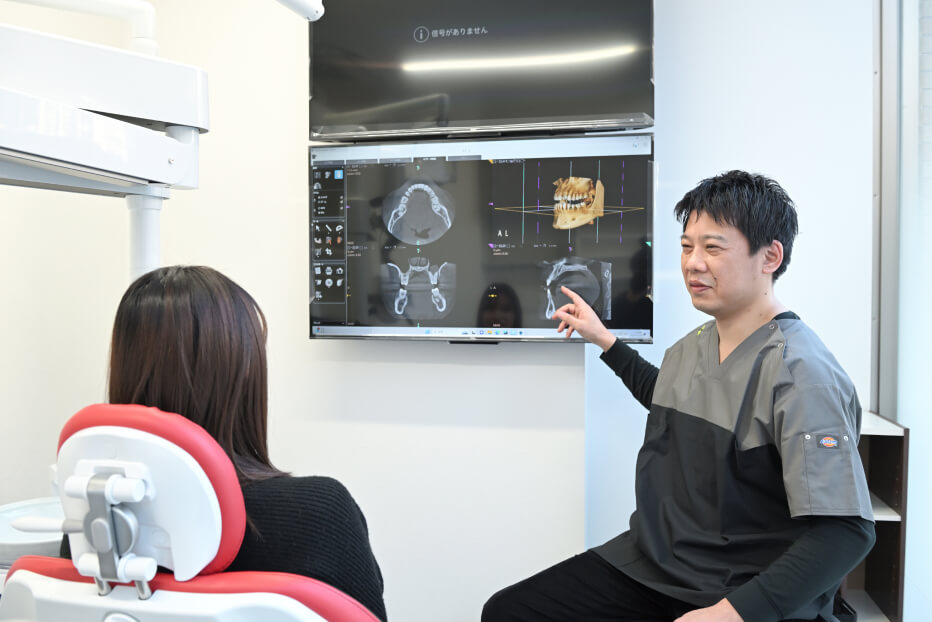

歯科医院での専門的舌クリーニング

自宅でのセルフケアに加えて、歯科医院での専門的な舌クリーニングを受けることも効果的です。特に舌苔が多く付着している場合や、自分でケアしても改善しない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

歯科医院では、専用の薬液と器具を使用して、安全かつ効果的に舌苔を除去します。舌の汚れを浮かす専用のうがい薬で20〜30秒ほど口をゆすいだ後、柔らかい専用のブラシで浮き出した汚れを除去する方法が一般的です。

痛みはほとんどなく、嘔吐反射が強い方でも、歯科医師や歯科衛生士が患者さんの状態に合わせて丁寧に施術してくれます。

また、自分に合った舌ケア方法のアドバイスも受けられるので、自宅でのケアにも役立ちます。定期的な歯科検診の際に、舌クリーニングも一緒に受けるとよいでしょう。

舌苔が改善しない場合の対処法

適切なケアを続けているにもかかわらず舌苔が改善しない場合は、以下のような原因が考えられます。

- 口腔乾燥が強く、唾液の自浄作用が著しく低下している

- 全身疾患の影響がある

- 服用している薬の副作用

- 舌ケアの方法が適切でない

このような場合は、歯科医師や医師に相談することをおすすめします。特に、舌苔と同時に他の症状(味覚障害、口腔内の痛み、出血など)がある場合は、早めに専門家に相談してください。

また、舌苔の状態が急に変化した場合(色や厚さが変わった、広がりが変わったなど)も、何らかの健康問題のサインである可能性があります。自己判断せず、専門家に相談することが大切です。

まとめ:健康な口腔環境のための舌ケア習慣

舌苔は口臭の主な原因となるだけでなく、歯周病の進行や誤嚥性肺炎のリスク、さらには口腔がんとの関連性も指摘されています。適切な舌ケアは、口腔内の健康維持に欠かせない重要な習慣です。

舌苔が増える主な原因は唾液の減少であり、加齢、口呼吸、ストレス、水分不足、咀嚼不足、妊娠、薬の副作用などが影響します。これらの要因を理解し、日常生活の中で対策を講じることが大切です。

舌苔の除去方法としては、専用の舌ブラシを使った舌磨きが基本ですが、ガーゼや綿棒、重曹、はちみつ、キウイフルーツやパイナップルの酵素、乳酸菌、口臭ケア用タブレットなど、自宅でできる様々な対策もあります。

特に重要なのは、これらのケアを継続することです。朝の歯磨きルーティンに組み込むなど、習慣化するための工夫をしましょう。また、定期的に歯科医院での専門的なクリーニングを受けることも効果的です。

舌苔ケアは、口臭予防だけでなく、全身の健康維持にもつながる重要な取り組みです。この記事で紹介した方法を参考に、ご自身に合った舌ケア習慣を見つけ、健康な口腔環境を維持していただければ幸いです。

口腔内の健康は全身の健康につながります。日々の丁寧なケアで、清潔で健康なお口を保ちましょう。

定期的な歯科検診と専門的なクリーニングも忘れずに。予防歯科の観点からも、舌ケアを含めた総合的な口腔ケアが重要です。当院では、患者様一人ひとりに合わせた口腔ケアのアドバイスを提供しております。お気軽にご相談ください。

赤坂ONO Dental Clinicで予防歯科、虫歯、歯周病、クリーニング、定期検診のご相談はこちら

監修者プロフィール

院長 小野 雄大(おの たけひろ)先生